|

July 2007 NEWS TOPICS INFORMATION |

|

■ハムフェア2007特別記念局8J1Aを8月1日から運用開始 |

ハムフェア2007特別記念局8J1Aの運用を、東京都支部の協力で8月1日より開始いたします。

ハムフェア2007の会期前の8月1日(水)〜23日(木)の運用予定については、8月1日、18日、19日は東京・巣鴨のJARL事務局資料室で運用をおこない、他の日は、東京都足立区、稲城市、墨田区、青梅市で移動による運用の予定です。

JARL事務局資料室での8J1A運用を希望される方は、無線従事者免許証と、JARL会員証(ゲストオペ運用では不要)を持参のうえ、事務局資料室をおたずねください。

【事務局での運用時間割(予定)】

| 8月1日(水)10:00〜16:00 | HF帯〜V・UHF帯 |

| 8月18日(土)10:00〜13:00 | V・UHF帯 |

| 13:00〜16:00 | HF帯〜V・UHF帯 |

| 8月19日(日)10:00〜13:00 | HF帯〜V・UHF帯 |

| 13:00〜16:00 | V・UHF帯 |

○当日の運用は、コンディション等により、変更する場合があります。

なお、8月24日については、ハムフェア会場への移動日のため昼間の運用はおこないません。

また、8月25〜26日のハムフェア2007会場8J1Aブースでの運用を希望される方は、 会場での事前申込み(ハムフェア当日、開場前は入場ゲートそばで受付。開場後は記念局ブースで受付)が必要となります。

事務局資料室での運用、ハムフェア会場での運用は、ともに運用希望者多数もしくは運用周波数の組み合わせ等の都合により、運用の希望や運用周波数の希望に添えない場合もありますので、あらかじめご了承ください。

●8J1Aの運用に関するお問い合わせは、JARL運用課までお願いいたします。

電話03-5395-3112、E-mail:oper(アットマーク)jarl.or.jp

※上記アドレスは、スパムメール防止のため「@」を(アットマーク)と表記しています。

(7月30日)

|

■「南極との通信・昭和基地と日本をむすんだ50年」で作間OMが講演 |

▲JA1JGとともに(一番右が作間OM) |

▲当時の思い出を語り合う出席者(写真はJA3AA) |

「西堀榮三郎記念探検の殿堂」(滋賀県東近江市)では、主として夏休み中の子どもたちを対象にした企画展「南極との通信・昭和基地と日本をむすんだ50年」を7月21日〜9月2日の間開催しています。

日本アマチュア無線連盟としても、この行事に協力して各種資料の提供などをおこなっています。

初日7月21日(土)には、第一次越冬隊の通信担当 JA1JG 作間敏夫氏 が来館され、当時の無線機や電鍵を前に、約1時間にわたる講演がおこなわれました。

日本との通信が可能になることが越冬できるかどうかのカギだと西堀越冬隊長に言われ、その責任の重さを感じた、銚子無線局との間は、和文電信しかなく、それも常に不安定な空中線状態のなかでの通信だった、燃料節約のため発電機は夜間止められるので、食事の時間も惜しんで電鍵を叩いたことなどの苦労話をされました。

1957年6月、アマチュア無線をやってみてもよい、との西堀越冬隊長の許可が出て、新聞を通じて昭和基地の準備ができたことが報道され、6月16日、CQを出したとたん、受信機がグワーンと唸って誰が呼んでくれているのか、なかなか分からなかった、その中で最初の交信相手が JA1DO小石氏 だった、日本との交信が真っ先になったこと、西堀越冬隊長とは縁のある東芝の社員だったことで、11人の隊員が喜んだという話と、先日東京で JA1JG, JA1DOによる対談がもたれたときのビデオの紹介がありました。

NHKラジオによる留守家族の声は聞くことができたが、昭和基地からは電話がないので、アマチュア無線が隊員たちの大きな励みになったこと、1年の越冬を終え、迎えの船が氷に閉じこめられたため、医療と通信を含む4〜5人がもう1年越冬することに覚悟を決めていたこと、子犬たちは連れ帰ったが、成犬を基地に残すのはほんとうにつらかったことなども話されました。

作間氏が南極に派遣される前、JA3CS山本信一氏(当時関西支部長)の職場におられ、50年ぶりの再開だと、この日出席されたJA3AA島伊三治氏からの思い出も披露されました。

この50年間で最も変わったのは、通信環境の発展充実であり、女性隊員が越冬できる居住環境なんて当時からはとても想像できないことだと話を結ばれました。

出席は約30名、そのうち半数近くがアマチュア無線家たちでした。

(TNX JA3ATJ)

(7月21日)

|

■新潟県中越沖地震をめぐるアマチュア無線活動の現状 |

▲東本町の倒壊現場。当時は人が2人閉じ込められたが階段付近の空間にいて、数分後近所の人に助け出された |

▲柏崎駅0番線の停車中の電車が傾いたところを取材するテレビ朝日系民放局 |

▲国道8号線 鯨波駅付近 道路南側が崩落 |

新潟県中越沖地震をめぐる、信越地方本部の活動等について、今回の地震でもっとも大きい被害が発生している新潟県柏崎市在住の、伊部雅一信越地方本部長からレポートをいただきましたので、ご紹介します。

●予想すらしなかったまさかの再び

7月15日は、新潟県支部大会が五泉市で開催され、ちょうど台風接近の折りでもあり新潟中越地震と水害の話題も出ていました。

そして台風の影響もなく晴れてきた7月16日朝10:13、柏崎地方は突然の揺れに襲われました。

予想すらしなかった、まさか再びでありました。

突然始まった大きな揺れはぐんぐんと激しくなり、これは当に震源に近く大きな規模の地震であるとすぐさま感じる揺れでした。

ここ柏崎では、あの中越地震の時よりはるかに大きな揺れとなり海岸部を中心に大きな被害となりました。

幸いにも(柏崎駅西方1kmの)我が家では、揺れと共に数秒間の停電があったもののその後電気は通っており、家屋や周囲点検の後、無線機のスイッチを入れたのは10分後くらいで、145MHz、433MHzでは何も聞こえませんでした。

もっともこの時点では、市内の大部分が停電となっていました。

昼前と夕方、市内のようすを見てきました。我が家の近くで大きな被害が出て いたのは、みなさんもテレビでご覧のとおりです。

▲柏崎マリーナ。港はどこもこうした段差だらけに |

▲西本町での倒壊現場 |

▲我が家から500mのところの橋は、取り付け部の道路陥没で2本の橋が通れず |

午前の発生と言う事で、避難所開設までの時間は十分にあり、余震が続く中、避難所に集まった人も多く溢れる避難所もあり、避難所の数はすぐに増やされました。

断水と停電、それに一時的に物資の不足はありましたが翌日には物資が入り始め日を追うごとに満たされ、そして今ではあふれる程の物資が集まっています。

今までの被災各地での経験が生かされ、物資だけでなく電力や電話を始めとしたライフラインの復旧対応は、即日の大規模な応援対応があり驚きました。

63箇所の避難所には、すぐに無料の臨時電話も開設され市及び県の職員が24時間体勢で市の災害対策本部とのコンタクトを取りながら今もその対応を続けています。

私も災害対策本部やボランティアセンター、そして日本赤十字の出先などに直接出向き、アマチュア無線の必要性などの整合を取りましたが、今現在では求められている対応はありません。

これまで私も、市の防災訓練にアマチュア無線団体で、テレビ中継や音声通信で参加してきました。

その状況を知っている災害対策本部の方々でも「今それどころではない」と直接自分たちでの、情報収集やその対応に奔走していました。

現在柏崎での一番の問題は、ガスと水道の全面復旧と、交通障害の解消です。

高速道路は柏崎インターでは降りられない対応を取っているにも関わらず、高速道路でも大渋滞。市内も被災の激しい中心部と幹線道路は日中は全く動かないくらいの大渋滞となっており、物資輸送や緊急車両の走行にも影響があり、止まったJRの代替輸送のバス運行にも大きな影響が出ています。

車が動くと、道路の陥没が大きく進み、その路面陥没は毎日変化をしています。

市の災害対策本部では、とにかく車の乗り入れの自粛を求める通達を繰り返し出しています。

被害の大きさに慌しい日々を過しており遅くなりましたが、柏崎のようすをお知らせをいたしますと同時に、全国からのお見舞いと激励に対しまして心より御礼を申し上げます。

(レポート:JA0OZZ伊部雅一信越地方本部長)

▲私のシャック内から入り口方向を撮った。既に本棚は傾いていた(天井に耐震ツッパリのあるもので、この時はJARL

NEWSが入っていた)

▲自宅の無線機。釘を使わない積み上げ型なのに崩れなかった(2階) |

▲私の無線室への通路の本棚。本震では手前の棚からCQ誌が落ち山に。午後3時半の余震の後片付けたが、7時前の局地的余震により本棚そのものが倒れ、JARL

NEWS全てが落ちてシャックへ行く通路がまた塞がれた。 |

(7月21日)

|

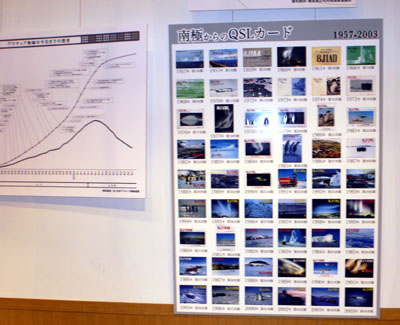

■南極越冬50周年企画展『南極との通信』を開催

第1次南極地域観測隊の隊長を勤めた冒険家西堀榮三郎氏を記念して、設立されている「西堀榮三郎記念探検の殿堂」(滋賀県東近江市)で、7月21日〜9月2日、南極越冬50周年企画展『南極との通信』が開催されます。

この企画展は、1957年当時困難を極めたの第1次南極地域観測隊の日本との通信に関するパネル展示等、非常に興味深い内容が盛り込まれたものです。

7日21日には、当時の通信担当だった作間敏夫OM(JA1JG)も会場を訪れる 予定です。

また、同館では8月11日・12日に「科学とアートの体験夏祭り」と題して、電気や科学に関するさまざまな実験や講演がおこなわれるほか、9月2日には、関西アマチュア無線フェスティバルほかでもおなじみの、身近な素材を使って電波の不思議が体験できる、小永井貞夫OM(JA3CHS)の「こな爺のオモシロ電波教室」の開催も予定されています。

夏休みを利用して、親子連れで見学に出かけてみてはいかがでしょうか。

西堀榮三郎記念探検の殿堂

〒527-0135 滋賀県東近江市横溝町419

電話0749-45-0011

入館料:小人150円、大人300円

(7月20日) |

■総務省が無線設備規則の一部、周波数割当計画の一部変更案等に対する意見募集の結果を公表

【スプリアス規定の経過措置の適用期間延長、1.2GHz帯を使用した画像伝送用携帯局の導入、ロケット打上げに係る無線局等の占有周波数帯幅の許容値について】 |

総務省は、スプリアス規定に係る経過措置の見直しをおこなうため、 無線設備規則の一部を改正する省令の一部を改正する省令案について

電波監理審議会に諮問していましたが、7月11日付けで原案を適当と する旨の答申を受けたと発表しています。

この諮問と併せて平成19年5月17日〜6月15日の間、同案について意見募集をおこ ない、21件に意見が寄せられた模様です。

また総務省は、1.2GHz帯を使用した画像伝送用携帯局の導入に係る周波数割 当計画の一部変更案、アマチュア衛星に関連する無線設備規則の一部を改正す

る省令案についても、電波監理審議会に諮問していましたが、同7月11日付け で原案を適当とする旨の答申を受けたとしています。

両改正案に対しても、平成19年6月1日〜7月2日までの間、意見募集おこな っていましたが、周波数割当計画の一部変更案についてのみ21件の意見が寄せら

れたとし、意見募集の結果を総務省の考え方と併せて公表しています。

総務省は、3件の答申及び意見募集の結果を踏まえ、原案どおり制定する予定 としています。

【スプリアス規定の経過措置の適用期間延長】

http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070711_8.html

【1.2GHz帯を使用した画像伝送用携帯局の導入】

http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070711_3.html

【ロケット打上げに係る無線局等の占有周波数帯幅の許容値について】

http://www.soumu.go.jp/s-news/2007/070711_2.html

(7月12日)

■電子申請を利用される方にご注意(Java 2 Runtime Environment Version

1.4.2_14及びそれ以前のバージョンの脆弱性について)

政府は、インターネットを使用して電子申請や手続きなどを可能とする、電子政府の総合窓口(e-gov)を開設しています。

この窓口は、関連各省庁などの電子申請関連サイトなどを総合的にリンクしているサイトですが、政府はe-gov内の各省庁のサイトの電子申請・届出システム中で、使用されている「サン・マイクロシステムズ社のJava

2 Runtime Environment Version 1.4.2_10」およびそれ以前のバージョンに、セキュリティ上の脆弱性(セキュリティホール)が公表されたことから、その利用について注意を呼びかけています。

e-govの一部である、総務省の「電波利用 電子申請・届出システム」についても、Java 2 Runtime Environment

Version 1.4.2_10が使用されていますが、総務省の発表によれば「公表されているセキュリティホールは、電波利用

電子申請・届出システムを利用するにあたっては問題ありませんが、このJava 2 Runtime Environment Version

1.4.2_10をインストールしたままの状態で、悪意のあるサイトにアクセスした際に、セキュリティ侵害を受ける危険性があるので、電子申請・届出が終了したらJava

2 Runtime Environment Version 1.4.2_10をアンインストールして欲しい」としています。

また、脆弱性に対して対策された最新バージョンは現在提供のための準備 がおこなわれているようです。

また、システムのWindows Vista、Internet Explorer 7への対応については、 7月10日現在も引き続き「動作確認ができていない。正常動作しない可能性がある」としています。

【電子政府の総合窓口(e-gov)】

http://www.e-gov.go.jp/

【総務省 電波利用 電子申請・届出システム】

http://www.denpa.soumu.go.jp/public/index.html

(7月10日)

|

■香港のアマチュア局が特別プリフィックスで運用中(1年間)

7月1日から香港のアマチュア局が、VR10プリフィックスのコールサインでオンエアを開始しています。

香港の連盟HARTSによれば、この特別プリフィックスの使用は、香港の無線通信監理局(Office of the Telecommunications

Authority)が、中国返還10周年を記念して、2007年7月1日〜2008年6月30日までの間、通常のVR2プリフィックスをVR10に代えた特別コールサインで運用することを許可したものです。

(7月10日) |

|

■「アマチュア衛星ふじ3号(FO-29)のコマンド機能確認試験をおこないます」 |

JARL技術課では日陰による電力供給不足から、現在、通常の運用を停止している、アマチュア衛星「ふじ3号」(8J1JCS、FO-29)の

コマンド機能確認試験をおこなうため、7月7日04:13〜4:20、06:00〜06:06(時刻はUTC)の日本上空のパスで、ふじ3号の中継器をONにします。 JARL技術課では日陰による電力供給不足から、現在、通常の運用を停止している、アマチュア衛星「ふじ3号」(8J1JCS、FO-29)の

コマンド機能確認試験をおこなうため、7月7日04:13〜4:20、06:00〜06:06(時刻はUTC)の日本上空のパスで、ふじ3号の中継器をONにします。

アマチュア衛星を受信できる設備をお持ちの方は、テレメトリーの受信のご協力をお願いします。

なお、未確定ですが7月8日05:03〜05:12(UTC)の日本上空のパスでも、中継器をONにする場合があります。

みなさんのご協力をお願い致します。

(7月6日)

|

■「アマチュア衛星ふじ3号(FO-29)の運用について」 |

JARL技術課では日陰による電力供給不足から、現在、通常の運用を停止している、アマチュア衛星「ふじ3号」(8J1JCS、FO-29)の電力収支と衛星の機能確認を、6月30日から7月2日の間でおこないました。 JARL技術課では日陰による電力供給不足から、現在、通常の運用を停止している、アマチュア衛星「ふじ3号」(8J1JCS、FO-29)の電力収支と衛星の機能確認を、6月30日から7月2日の間でおこないました。

当初、お知らせした「6月30日03:40〜03:45(UTC)」の約5分間、および「05:22〜05:30(UTC)」の約8分間のパスでは、アナログ系中継器を動作させることができませんでしたが、7月1日午後と2日午後のパスで中継機を動作させることができ、太陽電池発生電力の確認や、テレコマンドの機能確認をおこないました。

当初お知らせしたパスからは遅れての運用となりましたが、多くの方々にテレメトリーの受信をしていただき、受信データをお送りいただきました。

JARLの管制局で取得したデータに、皆様からお送りいただきましたデータを補完した結果、今回の運用で「ふじ3号」の中継器動作時の全データを取得することができたため、より確度の高い分析が可能となります。

受信にご協力をいただきました皆様に御礼いたします。

現在、取得したCWテレメトリデータを基に、電力収支や衛星のテレコマンド系の不具合原因の解析をおこなっています。

今後の運用の可能性を含めた、「ふじ3号」の現況につきましては、一応の解析検討が終了する7月中旬頃にお知らせする予定です。

(7月3日)

■無線従事者免許証用の写真についてご注意を!

アマチュア無線技士ほか無線従事者免許証には、従事者自身が用意した本人の写真が入ります(アマチュア無線従事者免許の場合は、縦30mm×横24mm)。

この写真を用意する上での主な注意点は、

- 申請者本人のみが撮影されたもの

- 6カ月以内に撮影されたもの

- 縁なしで各寸法を満たしたもの

- 無帽で正面を向いたもの

- 背景(影を含む)がないもの

などですが、免許、訂正、再交付の際に申請者から無線従事者免許証用として「不適当な写真」が送付されるケースがまれに見られるようです。

総務省は電波利用ホームページに、「無線従事者免許証用の写真について(PDF型式)」という詳細な解説として、無線従事者免許証用の「適当な写真」「不適当な写真」の例を7月2日付けで掲載しました。

免許申請等の際にはこの例を参考にして無線従事者免許証用として「適当な写真」を、申請書と一緒に提出するようにしてください。

なお、日本無線協会の国家試験の受験、日本アマチュア無線振興協会の養成課程講習会の受講の際に用意する写真についても同様です。

(7月3日)

|